持ち込み可の試験で玉砕する学生は意外と多い。

大学生は「持ち込み可の試験はちょろい」と勘違いしているのです。確かに、完全に暗記するよりは遥かに楽ですが、ノー勉で単位を取れるような講義は少ない。

持ち込み可の試験は、暗記系の試験とは違った勉強と準備が必要なのです。

今回は持ち込み可の試験のコツを解説します。

「持ち込み可」の試験の基本戦略

「持ち込み可の試験」の難易度はピンキリです。

指定された資料を持ち込んでしまえばバカでも単位が取れる講義もあれば、教科書を持ち込んでも単位を取れない講義もある。

まずは、

- 簡単な試験

- 難しい試験

この2パターンの見分け方を解説します。

試験を極端に簡単にする講義

「手書きのノート」や「講義中に配ったレジュメ」を持ち込み可にしている講義は難易度が低い。

このタイプの教員は「勉強=暗記」とは考えていません。

- 講義に出席する

- ノートを取る

これらを実践すれば「勉強している」と認識してくれるのです。

そのため、持ち込む資料を準備するのには時間がかかりますが、教員の話や過去問と照らし合わせれば簡単に単位を取れる可能性が高い。

試験を極端に難しくする講義

「教科書」や「参考書」を持ち込み可にしている講義は難易度が高い。

教科書が持ち込み可と知ったとき、大抵の学生は喜びます。

「やった!教科書がいけるなら勉強も準備も必要ない!!」

そんな訳がありません。

確かに、教科書には答えが書いてあります。しかし、その答えに簡単にたどり着けるなら講義の意味がなくなってしまう。ノートを作る手間もなく、レジュメをもらう時間もかけず、単位をくれる教員なんてほとんどいません。

教科書が持ち込み可なのは、教科書があっても答えにたどり着けないからです。

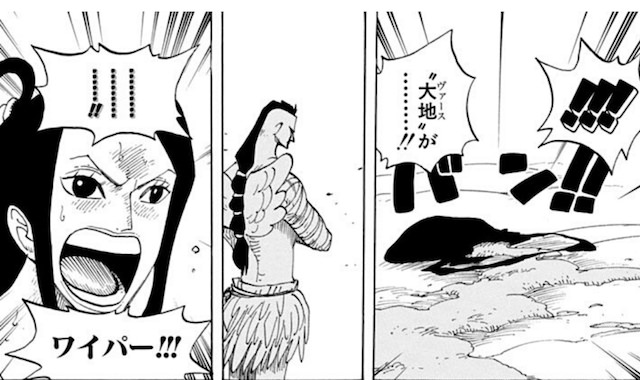

例えば、人気漫画「ワンピース」に関するこんな問題があったとしましょう。

【問】

出典:ワンピース256話

なぜワイパーは土を地面に捨てたのか。

空島の住人にとっての「土」の価値と、スカイピアとシャンディアの歴史に触れながら答えよ。

ワンピースを読んだことがある人ならば、何巻くらいの話で、どういうエピソードが大体覚えている。ワンピース全巻が持ち込み可なら、5分で答えにたどり着けるでしょう。

しかし、ワンピースを読んだことがなければ「土を捨てる」の重要度も分からず、「空島」「スカイピア」「シャンディア」などの固有名詞から巻数を予想することも出来ない。

100冊近いワンピースの中から、時間内に答えを見つけ出すのは不可能でしょう。

教科書持ち込み可の試験もこれと同じです。教科書の中身を覚える必要はありませんが、全体の流れを把握していないと答えにたどり着くことは出来ません。

「持ち込み可」の試験の対策

「持ち込み可」の試験は、持ち込むものによって対策が異なります。

細かい部分は試験に依りますが、基本の対策は以下の通り。

【ノートやレジュメ系】

→教員の発言や過去問をチェックする。分からなければ物量で勝負。

【教科書や参考書系】

→重要単語や全体の流れを把握しておく。

それでは、1つずつ詳しく解説します。

「ノート」「レジュメ」はパターンを探す

ノート持ち込み可の場合は、試験問題がワンパターンである可能性が高い。

繰り返しになりますが、教員としては「手書きのノート」や「講義でしか配っていないレジュメ」を持っている時点で最低限の勉強になるのです。そのため、

- 講義内で試験問題を発表

- 過去問とほぼ同じ問題

など、パターンさえ間違えなければ単位を取ることは容易い。

ただ、講義に出席しておらず、過去問も持っていない場合は難易度が跳ね上がります。その場合は、時間をかけて物量で勝負するしかない。

心を無にして、ひたすらに教科書の内容をノートに書き写すしかないのです。

「教科書」「参考書」は内容の把握

教科書持ち込み可の場合は、しっかりと流れを把握しておくことが大切です。

A論はどこに書いてあるのか。A論と対をなすB論はどこに書いてあるのか。3回目の講義では何ページから何ページまで使って、使わなかったページはどこなのか。

ワンピースで言えば、

- コビーが初登場したのは何話か

- コビーが再登場したのは何話か

- コビーが発揮した「覇気」の解説は何話か

- 「覇気」の初出は何話か

などのように、トピックスをどんどん繋げていき、全ての情報に素早くアクセスできるようにするのです。

繰り返しになりますが「手書きノート持ち込み可」より難易度は圧倒的に高い。教科書持ち込み可の試験を突破したいのであれば、充分な準備時間が必要になります。

まとめ

持ち込み可の試験は難易度がピンキリです。

細かい部分は講義によって異なりますが、基本的には、

【ノート持ち込み可】

→試験問題の予想が出来ることが多く、講義に出ていれば難易度は低い。予想が出来ない場合は、物量で勝負。

【教科書持ち込み可】

→試験問題の予想は出来ず、難易度は高い。全ての情報に素早くアクセスするための事前学習が必要。

以上のように考えておけば間違いありません。

ただ、言うまでもなく、講義に出続けていれば困ることは少ない。今回の話はあくまでも「一般論」として、分からない部分は教員に確認することをオススメします。

この記事は大学生の単位の取り方講座の【第7回】です。

他の講座をご覧になりたい方は以下からどうぞ。

【第1回】

卒業単位はいつまでに取るべきか

【第2回】

講義の感想の書き方

【第3回】

大学生の基本的なレポートの書き方

【第4回】

読書レポートの書き方

【第5回】

集中して勉強する方法

【第6回】

勉強に集中できる作業用BGMまとめ

【第7回】(今のページ)

持ち込み可の試験のコツ

【第8回】

論述試験のコツ

【第9回】

大学生のカンニング方法